Integrei, por alguns anos, grupo de jovens da Igreja de Nossa Senhora das Graças, final dos anos 60, fase de chumbo da ditadura militar, ocasião em que jornalistas, os francanos também, tinham que se explicar à polícia sobre cada palavra escolhida para falar ou, especialmente, escrever.

Sim, fui jovem um dia. Tive amigos que, encantados pela possibilidade de fazer diferença, foram muito estapeados pela repressão à liberdade de livre pensar, preceito fundamental lançado aos esgotos. Lá na igreja, reuníamos para atividades de apoio às celebrações religiosas, e, especialmente, para conviver com pessoas, melhorando nossos relacionamentos, praticando educação, aprendendo com nossos erros, coisas que bem pouco nossos jovens fazem hoje. Falávamos e ouvíamos, em nossos encontros de domingo, sobre religião, escola, família, civismo. Também, de política. Pouco, mas o assunto, respirável a ponto de quase sufocar, acontecia. Era aí que se tornava visível o equilíbrio de condução de Clésio Antônio Dourado, Ney Robles de Brito, Marli Tavares, dentre tantos que gostaria de citar aqui, mas o espaço não permite.

Criamos um jornalzinho impresso em mimeógrafo - O Martelo. Não foi simples nem fácil dar vida e continuidade ao arremedo de periódico. As “marteladas” tinham que ser checadas para que a gente não errasse, especialmente se fossem sobre informações externas ao nosso convívio. As contribuições dos integrantes, às enxurradas ao início, quase nada após passada a “onda”, nos deixava a obrigação de completar tudo. Não deu. Acabou, mas ficou um gosto ruim na boca. Virava e mexia, voltávamos a conversar sobre. Fazia falta o agito de “fechar a edição”, notar a expectativa das pessoas “pelo próximo número”.

Guardo um exemplar. Significa-me muito. Foi uma das experiências que nortearam minha escolha do que gostaria de fazer pelo resto da vida. Reunir informação e passar ao conhecimento de tantos tinha me seduzido. Decidi que devia conversar com o diretor/editor do Comércio da Franca da época, ver o mundo do jornalismo por dentro. A possibilidade me foi proporcionada pela mulher dele, d. Olívia, que trabalhava com minha mãe no “Torquato Caleiro”. Ela falou com o marido e ele admitiu. Alfredo, para mim, era uma espécie de Deus do Olimpo do jornalismo. Por isso mesmo, coragem faltando, fui deixando para lá. Continuava lendo o Comércio na escola. Admirava a coragem do diretor preso pela repressão militar e que, liberto, seguia em frente na responsabilidade de informar as pessoas, doesse a quem doesse. Para mim, “era demais”.

A curiosidade sobrepujou a timidez. Fui à sede do Comércio uma noite. Era ali, ao lado da Santa Casa e do bar Gasparini. Encontrei-o em sua mesa revisando textos. Fez-me sinal para que aguardasse. “Como vai, seu Alfredo?”, cumprimentei-o. Ele não disse nada. Continuou olhando seus textos. Imaginei as preocupações que lhe passavam pela cabeça. De repente, levantou o rosto e me olhou, olhos perscrutadores por detrás das grossas lentes de seus óculos. “Fale, filho”, disse, rápido, tornando a olhar para os textos.

Perguntei-lhe se podia estar ali de vez em quando, observando, conversando com o pessoal, conhecendo. “Quero aprender”, disse-lhe. Ele, de novo, levantou a cabeça e, olhou, desta vez com curiosidade. “Isso aqui é coisa pra doido. Por que você quer?” Disse-lhe que queria “compreender como é o exercício do jornalismo, verificar se é isso mesmo que quero para minha vida profissional”. Tive a impressão de que ele gostou. Levantou-se e fez sinal para que o acompanhasse ao interior do prédio.

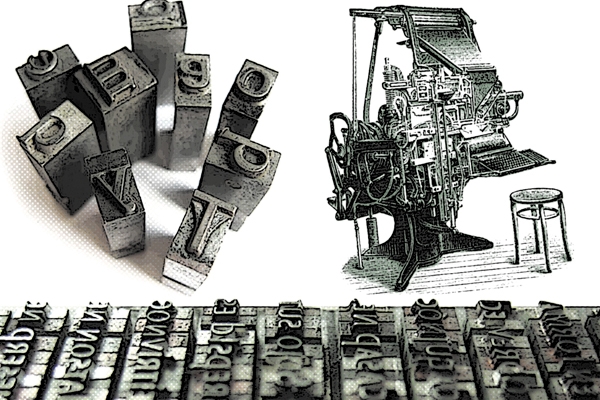

Foi a primeira vez que vi a impressora do Comércio. Ocupava um salão inteiro, engrenagens, dezenas de correias imensas, forte cheiro de tinta no ambiente. Alguém o chamou. Era Paulo Pires, o “faz tudo” das oficinas do jornal. Reclamou sobre falta de “tipos” - soube, depois, que eram “letras, caracteres, em chumbo”. Acompanhei Alfredo.

Dezenas de caixas pequenas, contendo “letras”, em tamanhos diferentes, estavam acomodadas em estante curta, na parede, frente a mesas. Nas mesas, “cercadinhos” de altura curta e no tamanho das páginas do Comércio, estavam sendo trabalhados. Os diagramadores, letra a letra compunham o texto, copiando dos originais escritos em máquina de escrever. Terminado, colocavam pequeno bloco de borracha para demarcar o local da “matéria” e separá-la do próximo texto.

Alfredo e Paulo - eu seguindo - foram a uma das linotipos dispostas no fundo do salão. Um funcionário operava o grande teclado da máquina. O calor era infernal. Perguntei a razão. Alfredo me disse para olhar a parte traseira do engenho. Lá havia grande “bacia” com metal liquido borbulhando. Chumbo. Daqui, saiam “linhas inteiras”, no tamanho das “colunas” do Comércio. Vivia-se, naqueles dias, a revolução das linotipos: não mais letra a letra. Agora, linhas a linhas. Alfredo pediu meu nome e fez com que o digitador o escrevesse. Em alguns segundos, um bloquinho de chumbo saiu da máquina, meu nome grafado numa das quinas, em alto relevo invertido. “Agora será assim: linha a linha. Colocados os bloquinhos em sequência, teremos o texto no espaço de uma coluna.” (Guardo essa relíquia. É um pedaço da minha história aliada à história deste Comércio).

Naqueles tempos, eu era maluco por Química. Devorava livros de Química Inorgânica como quem devorava as pizzas do Gasparini da época. Terminado o colegial, ingressei na Faculdade de Química da USP, em Ribeirão Preto, mas o bichinho do jornalismo já tinha feito outra vítima. Estava também trabalhando na rádio Imperador - fiz teste “empurrado” por colegas que diziam que eu tinha voz grave e podia me dar bem no rádio, especialmente se houvesse meninas que ouvissem. Dei-me bem mesmo. Uma das meninas que me ouvia, tornou-se minha mulher. (Está certo que se apaixonou me ouvindo no comando de programa de rádio. Quando soube que era eu, decepcionou-se com minha “beleza”, mas, o amor foi mais forte). Logo após, contratado pela cronista Patrícia, fui cuidar de sua página Roteiro Social, do Comércio. Lá estava eu de volta ao jornal, com carteira assinada.

A Química perdeu o professor que eu nunca soube o que poderia ter sido, e o jornalismo me ganhou. Foi com seu exercício que formei família. Neste final de ano, completo 44 anos de trabalho na profissão, grande parte, próximo, muito próximo deste Comércio da Franca.

Voltei “para esta minha casa” há quase oito anos. Honrado e rejuvenescido, tenho participado das profundas transformações que o jornal tem passado sob a condução de Corrêa Neves Júnior, filho de Corrêa Neves, o sucessor de Alfredo Henrique Costa na direção do Comércio. Sob sua gestão, tornamo-nos um dos mais respeitados grupos de comunicação do País - e quem diz são autoridades nacionais, dentre governadores, ministros e secretários de Estado, bem como, entidades representativas de jornais.

Penso que Noêmia Martha Bordignon e Maria Marques, minhas professoras de primeiro e segundo ano; Carlos Grego, o radialista que “me aprovou” em teste de rádio, e o próprio Alfredo Costa estejam ainda me olhando quanto ao bom rumo que, por herança, me deixaram. Preparo-me para a comemoração dos 100 anos deste Comércio. Será daqui a dois anos e significará muito para um jornalista cujo nome foi “forjado” nas fornalhas daquelas máquinas “revolucionárias”. Por que não?

Luiz Neto

é editor de opinião e gestor de relações corporativas do Comércio da Franca

Fale com o GCN/Sampi!

Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?

Clique aqui e fale com nossos repórteres.